第1章: 孤独の底で揺らぐ灯

第1章: 孤独の底で揺らぐ灯

窓の外には、四月の午後の光がゆるやかに流れていた。栗原章介は、リビングのソファに腰を下ろしたまま、その光の動きをぼんやりと追っていた。手に持ったマグカップのコーヒーは、もうとっくに冷えきっている。飲む気も起こらず、ただ重さだけが掌に伝わってくる。

退職してから、いや、正確には半年前に妻から離婚を告げられてからというもの、時間というものはこのように粘り気を帯びて、ゆっくりと、しかし確実に彼の周囲を腐食させていくように感じられた。

六十五歳。長年にわたって中堅商社に勤め、転勤を繰り返しながらも、家族のためにとがむしゃらに働いてきた。

最後の転勤地でようやく腰を落ち着け、退職金と年金をてこに、夫婦でのんびりとしたセカンドライフを送れるはずだった。

その思いは、妻の口から冷たく突きつけられた離婚の言葉によって、脆くも崩れ去った。退職金も年金も半分を持っていかれた。子供たち二人はすでに独立していたが、妻側につき、今では連絡さえよこさない。

家族のためにと費やしてきたすべての時間が、まるで砂の城のように何の痕跡も残さず流れ去った虚無感。彼はその底に沈んだまま、半年という月日を、この質素なマンションの一室でただ呼吸をしているだけで過ごしてきた。

ふと、視線が壁にかかった古い写真に向かう。高校時代のクラス写真だ。色あせた画面の中、ぎこちない笑顔を浮かべた少年たちの列に、自分もいる。その隣に、ちょっとうつむき加減で、それでも澄んだ目をした少女の姿が写っている。

清水香里。

初恋の、というほど大げさなものではなかったかもしれない。ただ、三年間同じクラスで、何度か挨拶を交わし、文化祭の準備で一緒に作業をした程度。

それでも、彼女の姿を見かけると胸がきゅっと締めつけられるような、あの年代特有の淡い感情を抱いていたことは確かだった。

携帯電話が振動した。見れば、旧友の高橋健一からの着信だ。ため息が零れそうになるのをこらえ、応答ボタンを押した。

「おっ、章介。元気してるか?」

高橋の声は、相変わらず大きく陽気だった。背景にはざわめきが聞こえ、どうやら外出先かららしい。

「ああ、まあな」

栗原はできるだけ平坦な声で答えた。

「そっかそっか。でさ、今度の土曜日なんだけど、高校の同窓会やることになったんだ。四十三回生の。幹事やることになっちゃってさ。お前、絶対来いよな。ずっと連絡取れてなかったから、どうしてるか心配してたんだ」

同窓会。その言葉に、栗原の胸の奥で鈍い抵抗感が渦を巻いた。今の自分をかつての同級生たちに見せる気にはなれない。

白髪混じりの頭、少し曲がった腰、そして何より、人生の敗残者というような空虚な目。それらを曝け出すことほど恥ずかしいことはない。

「悪いけど、遠慮するよ。ちょっと、こう、体調も良くないしな」

「何言ってんだよ。体調不良なら尚更、外に出て気分転換しなきゃ。ずっと籠もってるだけじゃ、ろくなことないぜ。お前、離婚したって噂は聞いてるよ。まさか、それで引きこもっちゃいないだろうな」

高橋の言葉は、図星を突くように鋭かった。栗原は無言で、冷えたコーヒーカップの縁を指でなぞった。

「ほら、せっかくの機会だ。みんなにも会わせてやれよ。お前だけ来ないなんて、寂しいじゃないか。それにさ、清水香里も来るって聞いたぞ」

その名前を聞いた瞬間、栗原の指が止まった。心臓が、久しぶりに明確な一拍を打ったような気がした。

「……香里さんが?」

「ああ、連絡取れたんだ。まあ、お前みたいにずっと疎遠ってわけじゃないだろうけどさ。来るらしいよ。どうだ、ちょっと興味湧いてきただろ?」

高橋の声には、からかうような含みがあった。栗原は眉をひそめながらも、ふと、あの色あせた写真の中の少女の顔を思い浮かべた。今、彼女はどんな顔をしているのだろう。そして、なぜそんなにも気になるのだろう。

「……場所は?」

結局、そう聞いてしまった自分に、栗原は内心で苦笑した。孤独が、ここまで人を弱くさせるのか。たった一つの懐かしい響きに、すがりつこうとするのか。

土曜日の夜、栗原はしぶしぶと指定された駅前の居酒屋へと足を運んだ。改札を出ると、夕暮れ時の街はサラリーマンや若者たちで賑わっていた。彼らのはしゃぎ声や笑い声が、まるで別世界の雑音のように耳に突き刺さる。自分はもう、こうした日常の喧騒に属していないのだということを、改めて思い知らされた。

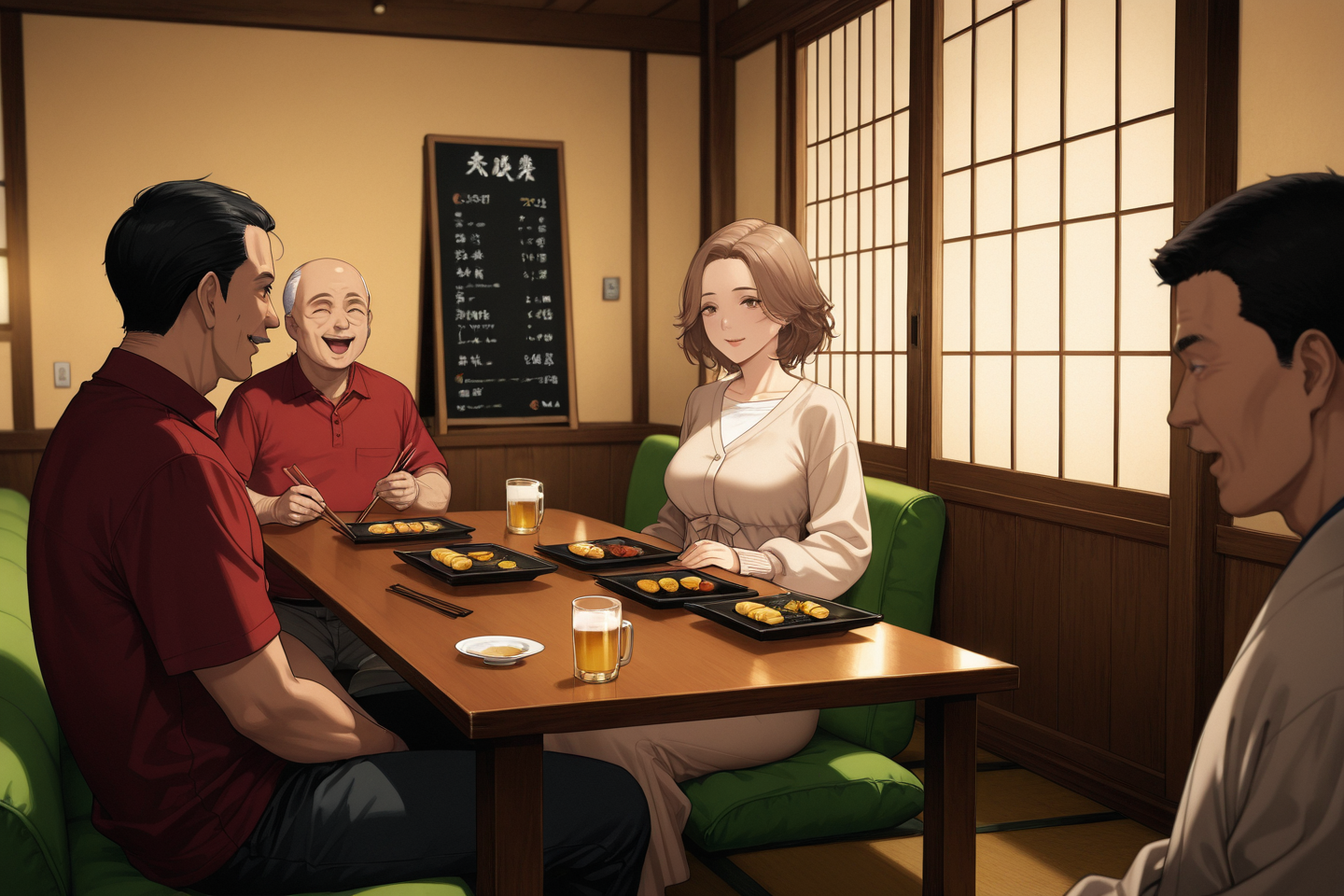

居酒屋の二階の個室には、すでに十人ほどの男女が集まっていた。白髪の頭、太った体、皺の刻まれた顔。誰もが確かに年老いていたが、その笑顔や仕草には、どこか学生時代の面影を色濃く残している者もいた。

「おお、章介! 来たな!」

高橋健一が、派手な赤いポロシャツを着て、手を大きく振った。彼はすでに顔を赤らめ、ビールジョッキを手にしている。周囲からも、懐かしそうな声がかかる。

「栗原? おお、久しぶり!」

「相変わらずしっかりした体格してるなあ」

「ちょっと瘦せた?」

栗原はぎこちない笑顔を作り、軽く会釈をしながら席に着いた。自己紹介や近況報告が交わされる中、彼はできるだけ目立たないように、ただうなずくだけに留めた。

妻との離婚や、現在の孤独な生活については、もちろん口にしない。退職したこと、今はのんびりしていること、それだけを曖昧に伝えた。

そして、彼の視線は無意識に部屋の中を探っていた。清水香里の姿を。

彼女は、少し遅れてやって来た。入口の襖が開き、ひょっこりと現れたその姿に、栗原は息を飲んだ。肩までの髪は丁寧にブラウンに染められ、柔らかいウェーブがかかっている。地味なベージュのワンピースに、薄いカーディガンを羽織った姿は、どこか控えめで、しかし清潔感に溢れていた。

顔は確かに年齢を重ねていた。目尻には深い皺が刻まれ、口元にもたるみが見える。それでも、あの澄んだ目は、昔と変わらず、むしろどこか哀しげな輝きを宿しているように思えた。

「あ、清水さん! 遅かったねえ」

「おお、香里さん! こちらこちら!」

何人かが声をかける。香里は恥ずかしそうにほほえみながら、小さく会釈をして席に着いた。彼女の席は、偶然にも栗原の斜め向かいだった。彼はちらりと視線を送り、すぐに目をそらした。なぜだか、直視できない。胸の奥で、何かがかすかに疼いた。

宴は進み、ビールや焼酎が注がれ、昔話や自慢話、愚痴や笑い話が飛び交った。栗原はほとんど口を挟まず、ただ聞き役に徹していた。その間、何度か香里と視線が合うことがあった。彼女もまた、静かに話を聞き、時折小さく笑うだけで、積極的に喋ることはないようだった。

ふと、高橋が栗原に話しかけた。

「そういえば章介、お前、清水さんとは三年間同じクラスだったよな。よく文化祭で一緒に作業してたっけ」

その言葉に、香里がゆっくりと栗原の方を見た。彼女の目が、少しばかり驚いたように見開かれた。

「あら……栗原さん、でしたっけ。確かに、同じクラスでしたね。お久しぶりです」

声は、意外にもしっかりとしていて、しかしどこか柔らかい響きを持っていた。栗原はどもりそうになるのをこらえ、うなずいた。

「ああ、久しぶり。清水……香里さん、だよな。元気にしてたか?」

愚問だ。彼女の顔には、疲労の影が確かに見て取れる。香里は少し俯き、それからかすかな笑みを浮かべた。

「はい、まあ。なんとか、です」

その返事には、何か言い淀むような含みがあった。宴も中盤に差し掛かり、何人かは二次会へと移動していった。残ったのは、栗原、香里、高橋、そしてもう一組の夫婦だけだった。

高橋はすっかり酔っており、くどくどと自慢話を続けている。夫婦もまた、自分の孫の話に夢中だ。

ふと、香里がそっと席を立ち、廊下へ出ていくのが見えた。トイレに行くのだろう。栗原はなぜか、ほっとしたような、そして少し物足りないような気分になった。数分後、彼女が戻ってくる。再び席に着いた彼女は、マナーよく箸を進めていたが、その表情にはさっきよりもいっそう寂しげな影が落ちているように思えた。

「香里さん、今はどうされてるの?」

ふと、残っていた夫婦の妻が声をかけた。香里は箸を置き、ゆっくりと答えた。

「はい。三年前に夫を亡くしまして。今は、仕出し屋で働いています」

その言葉は、静かではあったが、部屋の中に一瞬の沈黙をもたらした。栗原は、自分の胸の内に湧き上がる共鳴を感じた。喪失。孤独。彼女もまた、自分と同じ深みに立っているのだ。

「あら、まあ……ご愁傷さま。お子さんは?」

「娘が一人いますが、遠方に嫁いでしまって。なかなか会えなくて」

香里の声には、かすかな震えが混じっていた。彼女はうつむき、手に持った湯呑みをぎゅっと握りしめる。その指先には、深い皺と、わずかに膨らんだ関節が見える。長年の労働の痕だろう。

「そう……大変ね。でも、お仕事、頑張ってるんだ」

「はい。ただ、毎日が同じことの繰り返しで。寂しいというか、楽しみを見つけるのが難しくて」

その呟きのように発せられた言葉は、栗原の心に直に刺さった。楽しみのない人生。それは、まさに彼がこの半年間味わってきたものと同じだ。彼は思わず口を開いた。

「……俺も、だ」

香里がゆっくりと顔を上げる。彼女の茶色の瞳が、栗原の目をまっすぐに捉えた。

「栗原さんも?」

「ああ。妻と離婚して、子供たちとも連絡が取れない。毎日、何をしていいかわからなくて。ただ、時間が過ぎていくのを待っているだけだ」

彼はなぜか、この女性にだけは本当のことを話してしまった。高橋も、夫婦も、もう酔ってそれぞれの会話に夢中だ。この小さなテーブルの一角で、彼と彼女だけが、現実の寂しさを分かち合っているように感じられた。

香里の目が、わずかに潤んだ。彼女は唇を噛みしめ、それから小さくうなずいた。

「……私も、同じです。夫が亡くなってから、誰とも本当の話ができなくて。毎日、仕事から帰ってきて、テレビをつけるだけ。話しかける人もいない。ただ、時間が過ぎていく」

彼女の声は、今度は確かに震えていた。栗原は、自分の手が差し出そうとしているのを感じた。しかし、それはあまりにも唐突だ。代わりに、彼は携帯電話を取り出した。

「よかったら……連絡先、交換しないか? LINEでも。たまに、こう、話せたり。ささいなことでも、相談に乗ったり」

言ってから、自分が何を言っているのかわからなくなった。こんなこと、高校生か若者か。しかし、香里の目がぱっと輝いた。彼女は恥ずかしそうに顔を赤らめ、うつむきながらも小さく肯いた。

「はい……ありがとうございます。私も、栗原さんとお話できて、ほっとしました。同じように感じている人がいるって、なんだか救われるみたいで」

彼女も携帯を取り出し、二人でLINEのIDを交換した。その過程で、彼女の指が一度、栗原の手の甲に軽く触れた。乾いていて、少し冷たい感触だった。が、その一瞬の接触が、栗原の腕を微かに痺れさせるほどの衝撃となって伝わった。

やがて宴は終わり、皆が店を出た。駅までの道を、高橋と夫婦は別の方向へ、栗原と香里は同じ駅を使うことがわかり、二人だけが並んで歩くことになった。夜風はまだ冷たく、彼女はカーディガンの襟を掴んで少し身を縮めた。

「寒いね」

「ええ、少し」

会話はぎこちない。しかし、先ほどの共鳴が、二人の間に目に見えない糸を張っているようだった。改札口で、彼女が小さく頭を下げた。

「では、栗原さん。今日は、ありがとうございました。お話できて、よかったです」

「ああ、俺もだ。じゃあ、またLINEで」

「はい。お気をつけて」

彼女は再びほほえみ、それからゆっくりと階段を降りていった。栗原はその背中を見送りながら、胸の奥で微かな疼きが覚醒していくのを感じた。それは、長い間忘れていた感覚だった。他人の温もり、そしてその温もりを求めたいという欲求。孤独の底で、一本の灯が、かすかに揺らめき始めた。

彼は改札を通り、ホームに立った。電車を待つ間、携帯の画面を見つめた。登録されたばかりの香里のプロフィール画面。写真はない。名前だけが、ひっそりと表示されている。ふと、彼女のうつむいた横顔が脳裏に浮かぶ。あの哀しげな目。皺の刻まれた首筋。そして、冷たかった指の感触。

電車がホームに滑り込んできた。ドアが開き、彼は人混みに押し込まれるようにして乗り込んだ。車内の明るい光が、窓に映る自分の顔を浮かび上がらせる。そこには、どこか戸惑いと、かすかな期待が混じった、久しぶりの生きた表情があった。

コメント